大城市≠人口大市

事实上,使用城区常住人口指标来衡量城市规模,尚不足十年。

在2014年上述《通知》出台前,我国一般根据1989年出台的《中华人民共和国城市规划法》确定城市划分标准——按照“市区和近郊区非农业人口”指标,城市以50万和20万为界,被划分为大、中等、小城市三类。

以“城区人口”替代“市区和近郊区非农业人口”,学界曾提出两方面意义。

一来,外出务工人群规模不断扩大,已经使城市人口结构发生重大变化。中国城市规划学会常务副理事长兼秘书长石楠曾分析指出,沿海城市的农业人口、非户籍人口占比很大,以常住人口界定,能更真实反应城市人口聚集情况。

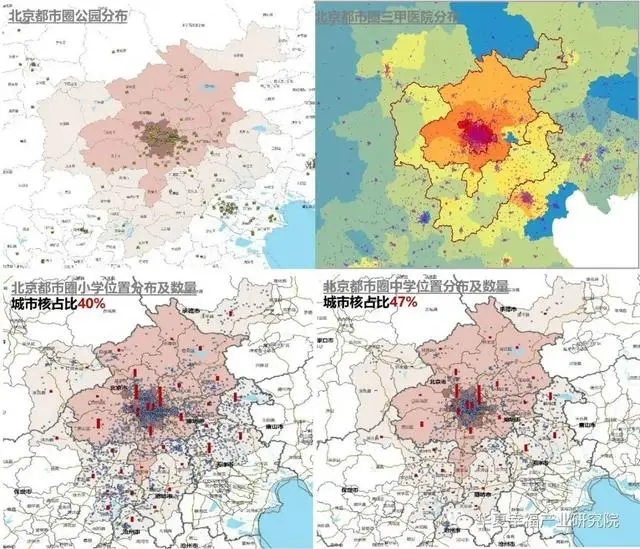

二来,从公共服务资源分布来看,城区仍然是绝对“主阵地”。因此,有专家指出,“以城区常住人口统计,对城市基础设施建设、社会管理等公共服务都有积极意义”。

去年,有机构统计发现,即便是北京、上海等已具备辐射效应的发达城市,优质公共资源仍集中于中心城区,客观导致中心城区的有限空间内锁定了更为优质的公共资源价值,推动人口向中心城区聚集。反过来说,现有城市发展阶段下,城区人口规模越大,也意味着城市集聚资源要素和辐射周边能力越强。

从这个角度来看,以城区人口来衡量的大城市,并不只是“人口大市”这么简单。

仔细对比,西部的新疆、青海、宁夏、甘肃和海南五省份省会城市均为大城市,但其常住人口并未进入前105名;相反,中部的河南、江西、湖南、安徽四省则有人口大市并非“大城市”,导致其“大城市”数量不及人口大市数量。

湖北统计局原副局长、中南财经政法大学教授叶青分析指出,在近年来“强省会”发展趋势下,过去发展较为落后的西北地区,省会率先崛起。由于距离沿海发达城市较远,省内其他城市人口外流时优先就近选择省内大城市或省会城市,而作为外来务工人员,他们通常更倾向于向城区聚集,以寻找更好的工作岗位。

与此相比,中部城市分散在非城区的人口占比相对更高。一个有代表性的例子是河南南阳,虽然常住人口接近千万级,但城区人口仅84.97万,尚未迈过大城市门槛。