静候佳音!神舟十二号要回来了

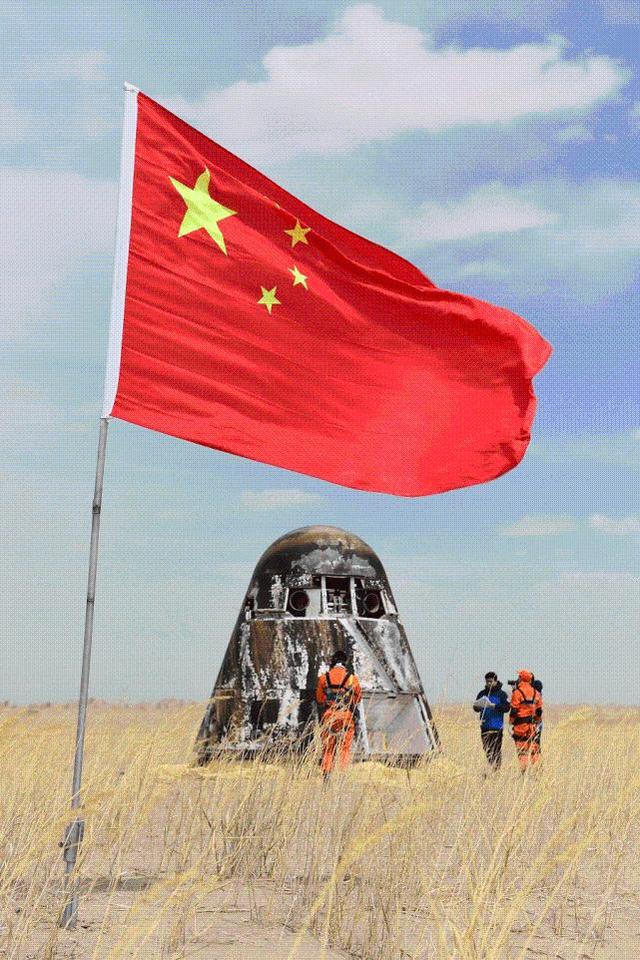

【神舟十二号】我国“神舟十二号”飞船乘组的3名航天员已经在“天宫”空间站的“天和”核心舱工作了近3个月,按计划,他们将于9月中下旬乘“神舟十二号”飞船返回地面。据了解,已经确定了这次神舟十二号返回舱的着陆地点,就是东风着陆场。

航天员抓紧时间进行身体锻炼为回家作准备

2021年6月16日,中国载人航天工程办公室主任助理季启明在新闻发布会上介绍神舟十二号载人飞行任务说:着陆场从内蒙古四子王旗调整到东风着陆场,将首次检验东风着陆场的搜索回收能力,开启着陆场系统常态化应急待命搜救模式。

东风着陆场,地处内蒙古阿拉善盟额济纳旗的中南部地区,是巴丹吉林沙漠和戈壁带,地域辽阔人烟稀少,约有20000多平方公里。虽然一直作为四子王旗的备用着陆场,但其实东风着陆场区地形多样,有沙漠、戈壁、山地,基本涵盖了需要进行试验的各种着陆地形,其实践意义非常大。

这不是东风着陆场第一次执行任务。2016年6月26日,长征七号运载火箭搭载的多用途飞船缩比返回舱在东风着陆场返回,这是第一次在载人航天工程中启用东风着陆场。

为什么好好的四子王旗着陆场不用,而选择用地形更复杂的东风着陆场呢?我国专家给出了回答,这是对我国飞船着陆技术的再次验证,我国载人飞船在测试时,多次准确无误地降落在东风着陆场的指定地点上。

酒泉卫星发射中心搜索救援分队足足准备了21年

这次酒泉卫星发射中心搜索救援分队也将第一次执行搜救航天员和搜索载人返回舱的任务,为了做到“舱落人到”,确保航天员们的绝对安全,为此他们已经足足准备了21年。

此次沙漠着陆,和以往平整陆地、戈壁、海上着陆不一样。着陆场区东西平均宽约120千米,南北长约190千米,从中可以选出几块区域作为着陆区。该地区属温带干旱荒漠气候,冬季干冷,夏季炎热,少雨,多风。由于该着陆场位于沙漠和戈壁上,也有山地等高凸或坑洼的地形,所以搜索救援难度比以前高,需要考虑车辆如何在沙漠中行驶、直升机如何降落。

我国一般采用“空中搜救航天员,地面处置返回舱”的模式,这样可以实现“快速定位、快速到达、安全出舱”。因此,着陆场搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收两个部分。

空中搜索直升机一般配置7架:指挥机1架,通信机1架,搜救机1架,医学监督和医学保障机1架,医疗救护机3架,它们均安装了“北斗”卫星导航定位系统,动态信息可实时传回北京航天飞控中心,主要负责返回舱搜索和航天员救援。

搜索方式在空间上形成重叠的3个层次:一是远距离搜索发现目标,在返回舱出黑障前,用雷达对返回舱进行跟踪测量,预报着陆点位置;二是中距离搜索发现目标,在返回舱出黑障后,利用统一S频段测量设备跟踪测量返回舱至主伞的开伞点,直升机甚高频定向仪接收信标信息并跟踪返回舱至落点;三是近距离搜索发现目标,以着陆点的预报位置为中心,用直升机定向仪和车载高频定向仪搜索寻找返回舱。

地面搜救队通过服装颜色区分工作种类,红色工作服是着陆场系统的搜救人员,白色工作服是航天员系统的医学监督和医学保障(简称医监医保)人员,蓝色工作服是飞船系统的返回舱处置人员。

最后,我们在地球,静候佳讯!

飞船返回分为四个阶段

简单地说,飞船返回地面是飞船脱离原来的飞行轨道,沿一条下降的轨道再入地球大气层,通过与空气摩擦减速,安全降落到地面上的过程。“神舟”飞船的返回可分为以下四个阶段。

第一阶段是制动减速阶段。要使飞船返回地面,必须降低飞船的飞行速度,改变飞行方向,使其脱离原来的飞行轨道,进入下降飞行的轨道。

具体过程为,首先是“神舟十二号”飞船与“天和”核心舱之间的对接机构进行解锁,使2个航天器脱开。然后启动推进系统,产生分离速度。同时启动2个航天器的姿控和轨控系统,保证飞船按预定要求撤离。

飞船在太空中运行最后一圈时,地面向飞船发出返回指令,飞船随即调整姿态,相对前进方向向左偏航(逆时针转)90°,变成横向飞行状态,这是第一次调整姿态;然后轨道舱与返回舱以1~2米/秒的相对速度分离;然后返回舱与推进舱组合体再向逆时针方向转90°,使推进舱朝前,这是第二次调整姿态;达到这种制动姿态后,飞船推进舱上的发动机点火工作,使飞船降低速度,进入到返回地球的轨道。

第二阶段是自由滑行阶段。返回舱与推进舱组合体离开原来的运行轨道后,就以无动力飞行状态自由下降。当返回舱与推进舱组合体高度降至距离地面140千米时,推进舱和返回舱分离,推进舱在进入大气层时烧毁,返回舱继续下降,并消除由于两舱分离时产生的返回舱姿态分离干扰,建立正确的再入姿态角(速度方向与当地水平面的夹角),准备再入大气层。这个角度必须精确地控制在一定的范围内,一般为1.5°至1.7°,因为如果返回舱的再入姿态角太大,返回舱在再入大气层时会由于速度太快,而使最大过载超标,航天员受不了,返回舱甚至会像流星一样在大气层中烧毁;如果再入姿态角太小,返回舱会从大气层边缘擦边而过,无法返回。

第三阶段是再入大气层阶段。返回舱在距离地面100千米时开始再入大气层。返回舱以7.9千米/秒的速度再入大气层时,会与大气产生剧烈摩擦,使返回舱变成了闪光的火球,周围产生的等离子气体层,屏蔽了电磁波,这时返回舱表面和大气层摩擦形成“黑障”,使返回舱暂时与地面失去联系,直到距离地球约40千米处时黑障消失,返回舱与地面的联系又恢复了。

在再入大气层的过程中,从再入大气层到20千米高度期间,返回舱通过对飞船侧倾角的变化来实现返回升力控制,使返回时的过载不大于4g(重力加速度单位),而且可以比较精确地返回到着陆场。

第四阶段是回收着陆阶段。在距地面约10千米时回收着陆系统开始工作。它先打开伞舱盖,然后依次拉开引导伞、减速伞、牵顶伞和主降落伞。其中减速伞可把返回舱的速度从200米/秒减至60~70米/秒,主降落伞可把返回舱的速度由70米/秒减至5~6米/秒。另外,返回舱降到一定高度(距地面约5.5千米)还要抛掉返回舱的防热大底,以便露出返回舱底部的反推发动机。在距地面1米左右时,4台反推发动机点火,使返回舱以大约3米/秒的速度软着陆,从而保证航天员着陆时的安全。

返回舱安全着陆后,其标位系统开始工作,指示自己所在位置,以使搜索救援系统及时发现目标。这次为了能快速而准确地找到返回舱,保证整个任务的成功和航天员的生命安全,航天五院510所新研制了国际救援示位标,它集定位信息获取、数据处理、编码调制发射于一体,具有高定位准确性,可实现紧急状态下救援的可靠性和实效性。

【趣味知识】

航天员“倒座”返回

在返回舱再入大气层时,航天员是坐在“倒座”上,即航天员乘坐的座椅方向是与飞船的飞行方向相反的。这是因为返回舱在再入过程中一直处于“刹车”减速状态,采用“倒座”可以使航天员的头部和上身紧压在带有赋形坐垫的座椅靠背上,这样航天员便于承受较大的过载。

来源:东方网、北京日报客户端