龙江职教周丨哈尔滨职业技术学院:聚焦产业高端 培养大国工匠“种子选手”

编者按:党的二十大报告提出,推进职普融通、产教融合、科教融汇。产教融合已经成为培养适应产业转型升级和实现高质量发展需要的高素质技术技能人才的根本要求和有效途径。在2023年职业教育活动周开展之际,东北网记者将集中采访职业教育改革发展重要成果,展示新时代职业院校师生的奋进风采,彰显职业教育支撑经济社会发展成效。

东北网5月17日讯(记者 许诺 吴丞昊)立足专业群特色,发挥特色专业优势,对接高端产业,聚焦产业高端,组合创新“政校企行”多元合作模式共建产业学院。近年来,哈尔滨职业技术学院以引领产教融合发展为目标,坚持产业发展需要“什么样人才”,学校培养“什么样人才”为办学思路,产线与课堂的融合、产业与专业的对接,有效推动了复合型技术技能人才的培养,助推职业教育高质量发展。

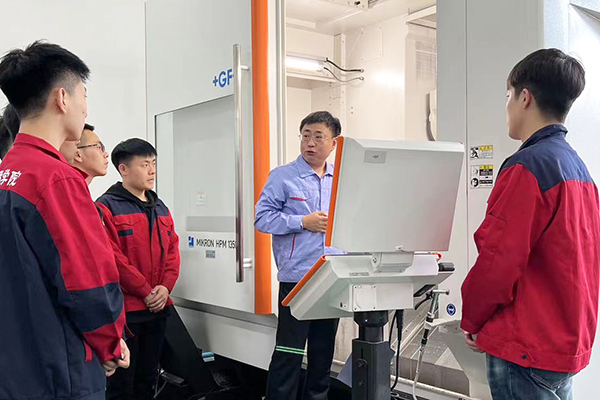

大师授课教学和产业靠得更近

在哈尔滨职业技术学院工业中心五轴加工中心实训室,大国工匠、全国劳动模范董礼涛正在指导学生们操作。近年来,哈尔滨职业技术学院与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司共建“董礼涛大师哈职工作站”。

“我们会在课堂教学中渗透工匠精神,将工匠精神贯穿于人才培养和教学过程始终,让技能人才之花开在职业院校、开在企业,打造出更多创新创造的成果,助力中国装备制造业的发展。”董礼涛说。哈尔滨汽轮机厂有限责任公司数控铣工董礼涛具有精湛的技艺,卓越的劳动精神、工匠精神,能够更好地培育学生,同时助力学院项目研发、人才培养、设备操作培训、尖端零部件加工等建设。

多年来,“哈职”为“哈汽”输送了100多名毕业生,在各个岗位上茁壮成长,为国家电力装备制造业的高速发展作出了贡献。截至目前,哈职院邀请大国工匠、技能大师组建大师工作室11个,参与指导专业建设,定期与师生面对面指导专业技能。下一步,还将共同促进,争取更丰硕的科研成果。

课堂通车间为企业注入发展动力

2018年,职业院校在校企合作上更加深入。哈职院与哈电机厂共建2个人才培养培训基地。2021年建立了“哈电机制造产业学院”,实施精准育人培养,为企业提供紧缺人才提供有力保障。

机电工程学院是哈尔滨职业技术学院的一张金色名片。多年来,机电工程学院精准培育有效提高了学生的使命感和人才落地率。通过企业“文化先行、大师引领、精准育人”创新人才培养模式的实施,学生对企业的认可度、敬畏感和忠诚心大幅加强。

“我们引入企业文化,融入工匠精神,建设学习力+创新力+凝聚力+战斗力+文化力的团队。课程中加入这些思政元素,使学生在学习技能的过程中,养成良好的职业素养。”哈尔滨职业技术学院机电工程学院院长雍丽英表示,企业文化融入课堂更有助于培养“精于工、匠于心、品于行”的高素质技术技能人才。

近三年,哈职院为哈电电机公司实施订单培养136人,毕业生中有23人成为技师、47人成为一线骨干成员,30人被企业派往参与海外项目,企业对毕业生的满意度达100%。学生孟繁东、王明伟是众多在电机厂就业学生的典型代表,在他们心里始终装着“匠心铸就梦想技能点亮人生”的信念,在维修电工、电机嵌线工等平凡的岗位上攻克了20多个技术难关,多次荣获企业创新能手称号。

职业教育服务地方走出产教融合新路径

哈尔滨职业技术学院副院长赵永生表示,学校以校企多种合作模式为切入点,政行企校研多元协同,科学组合各领域办学要素,形成专业群核心竞争优势。

目前,哈职院通过政行企校联动,探索职业教育服务地方产业升级新模式,与哈尔滨经济技术开发区、哈尔滨新区联合共建哈经开区产业学院、哈尔滨新区产业学院,不断提升职业教育服务区域经济社会发展能力;“专产”融合共生,培养跨界商才,合作共建现代学徒制商学院,打造学徒培养共同体。此外,与“领先企业+”合作,催生产教融合新动能。与哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司共建哈电制造产业学院,对接机电一体化技术专业、机械制造与自动化专业、电气自动化技术专业、焊接技术与自动化专业和新工业机器人技术专业,共同进行人才培养;与华为集团合作成立ICT产业学院,以企业真实环境创新人才培养模式,推动专业与产业精准对接;与达内时代科技集团共建“哈尔滨职业技术学院AI学院”,成功入选教育部“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目。